家庭菜園でのネギ(長ネギ・白ネギ・根深ネギ)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

ネギ(長ネギ・白ネギ・根深ネギ)は生長に合わせて土寄せすることで、葉鞘部を白く長く育てるのが特徴です。

ネギの根は酸素の要求量が大きいため、植え付けるときに土を盛りすぎると生育が悪くなるので注意。

地方ごとに多数の在来品種があるので、いろいろ食べ比べてみるのもオススメです。

一般的にネギといえば「長ネギ」を指しますが、関西地方では「葉ネギ」を指すこともあります。ネギの種類

- 植え付けは春と夏にできるが、育てやすいのは夏植え秋冬採り

- 土寄せをしっかりして、軟白部分を長くする

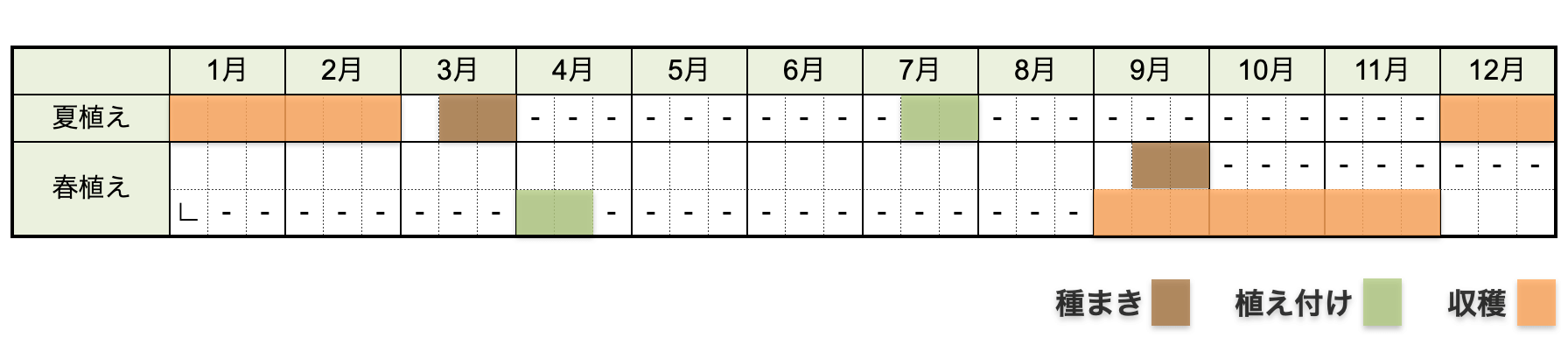

栽培カレンダー

ネギの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

夏植えと春植えができ、それぞれ畑に直播きして苗を作り、育った苗を植え替えて栽培します。

基本作型は夏植え秋冬採り(春に種をまいて、夏に苗を植えつけ、秋冬に収穫)です。

ネギの種類(長ネギ・葉ネギ)

野菜として栽培されるネギは、「長ネギ」と「葉ネギ」に大別されます。

長ネギ(別名:白ネギ、根深ネギ)

茎を包んだ葉の部分である葉鞘が白く長いネギ。白い部分を食します。

代表的な品種には「下仁田ネギ」や「千住ネギ」などがあります。

長ネギは栽培期間が長く、株元へ何度も土を寄せて、葉鞘部を白く長く育てます。

このページでは「長ネギ」の栽培について紹介しています。

葉ネギ(別名:青ネギ、小ネギ)

緑の部分が長く枝分かれしていて、葉の先まで食べられるネギ。刻んで薬味などとして食します。

代表的な品種には「九条ネギ」などがあります。

葉ネギは短期間で収穫でき、土寄せの必要もないので、プランターなどで簡単に栽培できます。葉ネギの育て方

似たものに「ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)」もありますが、これらは球根から育てるもので葉ネギとは別物です。

栽培方法

ネギの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

苗床を作る

ネギの種をまいて苗を育てるための、苗床(育苗用の畑)を作ります。

あらかじめ石灰・堆肥・元肥を入れて耕し、表面を平にならしておきます。(ネギは肥料焼けを起こしやすいので、元肥は少なめ。)

栽培する量が少量の場合は、育苗箱やセルトレイ(200穴)に培養土を入れて苗作りをすると手軽です。

種まき・管理

苗床に15cm間隔でまき溝を作り、その溝に1〜2cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

土が乾燥すると発芽率が悪くなるため、「不織布」をベタ掛けしておきます。

発芽後は不織布を外し、2回に分けて間引きします。

- 間引き1回目:草丈6〜7cmの頃、株間1.5cmに間引き

- 間引き2回目:草丈10cmの頃、最終株間3cmに間引き

生育状況を見ながら、種まき後40日と60日の2回に分けて条間に追肥を施し、草丈30〜40cmで鉛筆ほどの太さの苗に仕上げます。

育苗の手間を省くなら

苗の植え付け時期が近づくと、市販の苗が出回ります。

植え付ける本数が少ない場合は、育苗の手間が省けるので便利です。

本畑の準備

ネギの苗を植え付けて育てるための、畑を準備します。

事前準備

植え付け2週間前に石灰を入れて土壌酸度(pH)を調整しておきます。pHの目安は6.0〜6.5。(元肥は入れず、追肥で施します。)

畝を立て、植え付けまでに土が締まった状態にしておきます。(直前に耕すと溝の壁が崩れやすくなる)

ネギは過湿に弱いので、水はけのいい場所を選びましょう。水が溜まりやすい畑の場合は、溝が地面より低くならないよう高畝を立てておきましょう。

植え付け当日

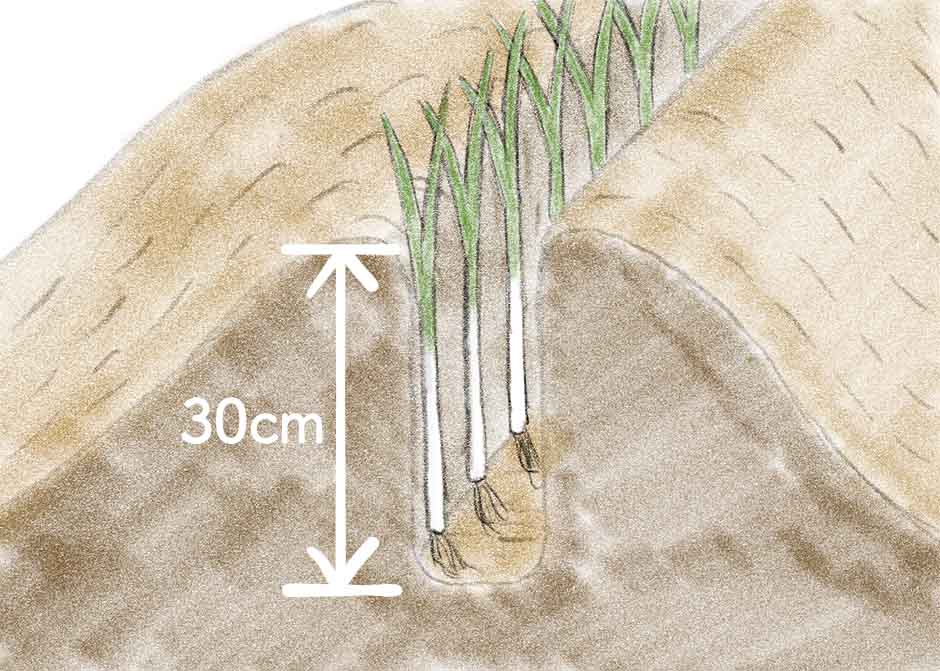

ネギは、土寄せで軟白部分を長くして育てるために、深く掘り下げた溝に植え付けます。

溝の幅が15cm、深さは30cmを目安に、畝の中央に植え溝を掘ります。(クワを何回も入れて、少しずつ掘り上げて溝を作ります。)

苗の植え付け

苗の植え付け時期になれば、苗床で育てていたネギの苗(または購入苗)を本畑へ移植します。

苗の準備

苗の太さが鉛筆ほど、草丈30〜40cmが植え替えの目安です。

根を傷めないように移植ゴテで苗を掘り起こして、1本ずつに分けます。

植え付け

植え溝に株間5cm間隔で、1本ずつ壁に立てかけるように苗を置いていきます。

根が隠れ、株が倒れない程度に覆土します。(浅植えにする)

根元にはワラを敷いておきます。ワラを敷くことで適度な水分を維持し、また、通気が良くなることで病害虫を防ぐ効果があります。

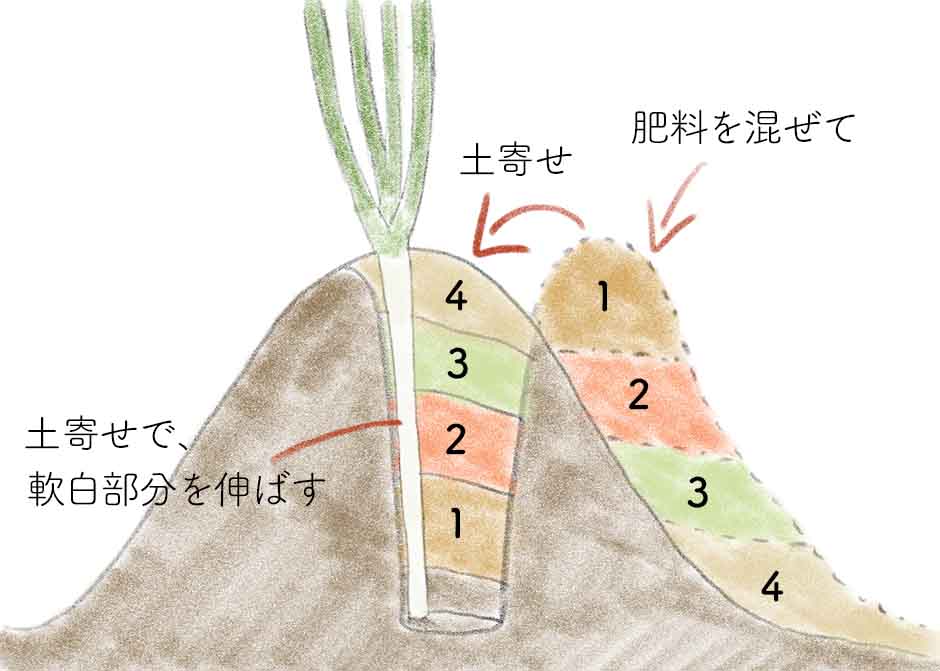

追肥・土寄せ

- 1回目:植え付けから1ヶ月後に追肥・土寄せ

- 2回目:1ヶ月後に追肥・土寄せ

- 3回目:1ヶ月後に追肥・土寄せ

- 4回目:収穫の30〜40日前に土寄せ(追肥なし)

ネギと反対側の畝の肩に肥料を施して、土と混ぜながら溝に土を入れ、分けつ部(葉が分岐するところ)の下まで土寄せします。

以降、生育に合わせて計4回、同様に追肥と土寄せを行います。(4回目は土寄せのみ。)

また、ネギは雑草に弱いので、土寄せの際に限らず、こまめに除草してやりましょう。

収穫

最後の土寄せから約1ヶ月後を目安に、太いものから順に収穫します。

ワラを入れたほうの盛り土を崩し、スコップを差し込んで掘り起したら、株元を手でつかんで抜き取ります。力任せに抜くと折れてしまうので気を付けましょう。

収穫後すぐに食べないときは、泥付きのまま新聞紙に包み、冷暗所で保存しておきます。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ネギは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ネギと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

土寄せして葉鞘部を長くするのが難しいため、プランター栽培には向きません。

葉鞘部の長い良質のネギを育てるには、苗ができるだけ垂直に立つように30cmほどの深い溝を掘る必要があります。

土が柔らかいと溝が崩れやすいので、畑の表面が固く締まっている方が、キレイな溝が掘れます。

そのためには、植え付け予定の畑では土づくりを行わず、事前に耕さないでおいておくのが賢明です。

太い苗の間に細い苗があると、太い苗の勢いに負けて枯れてしまうことがあります。

太さ別に分けて、同じくらいの太さのものを並べて植えるようにしましょう。

ネギは、一定の大きさの苗が一定期間低温に当たると「とう立ち」する性質があります。そしてその後、気温が上がり、日が長くなると蕾(ネギ坊主)が伸びてきて花を咲かせます。

春まき・夏植え栽培では寒さに遭うのが収穫期なので問題になりませんが、秋まき・春植え栽培では植える前の苗がすでに花芽を持っている可能性があります。

花が咲くと芯の部分がかたくなっておいしくないので、蕾が小さいうちに早めに収穫してしまいましょう。

苗の育て方は長ネギと同様。草丈15〜20cmになったら植え替えます。

株分かれした細ネギでの利用となるので、株間は10〜15cmと広めに、1箇所に3〜4株をまとめて植え付けます。

追肥は植え付けから1ヶ月後に、同時に土寄せも行います。

収穫は地ぎわで刈り取れば、その後伸びてくる葉も繰り返し利用できます。