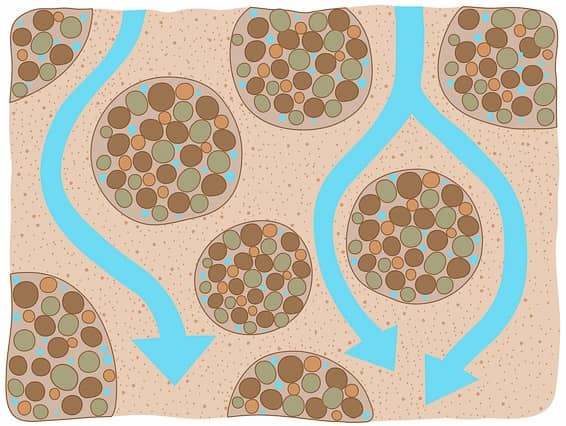

団粒構造の土とは、大小の粒が混ざり合った土のこと。

粒と粒の間には適度な隙間がたくさんできるため、水はけがよく、空気もよく通ります。

土の塊に水や養分を蓄えるので、水持ちがよく、肥料持ちもいい。

また、団粒の隙間には無数の微生物も棲みつきます。土壌生物の多様性により、野菜を害する特定の生物が蔓延しないため、病害虫も発生しにくくなります。

土の団粒化を促すには

団粒構造の土を作るには、土を耕して空気を含ませればいい訳ではありません。

団粒化は、土の中に棲む多様な土壌生物の活動のおかげです。

土壌生物が枯れた植物や根を食べながら活動し、分泌する粘液が接着剤の働きをして、土や腐食、ミミズの糞などがくっつき合って団子が作られます。

また、かたい土をほぐして耕しているのは、植物の根やミミズなどの土壌生物です。

このように、団粒構造の土を作るのに大切なことは、土壌生物を増やすことにあります。そのために、堆肥など土壌生物の食べ物となる有機物を投入してあげることが、土作りの第一歩です。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り

化学肥料を使い続けると・・・

化学肥料は土壌生物の食べ物ではありません。

そのため、化学肥料だけを使い続けると、土壌生物の減少と単純化を招きます。土壌生物が減れば病害虫が増えて農薬を使わざるを得なくなり、生物相の単純化に拍車が掛かるという悪循環に陥ります。

そうすると、土は単純な構造になり、耕しても雨が降るとかたく締まり、常に耕うんを繰り返す必要が出てきます。

化学肥料は明確で使いやすい肥料ですが、こういったデメリットも知った上で、バランスよく使うことが大切です。

有機肥料と化学肥料の違い

有機肥料と化学肥料の違い