草丈が伸びる野菜やつる性の野菜には、生長を支える支柱が欠かせません。支柱を上手に使うことで、管理が楽になり、収穫量アップも期待できます。

ここでは、支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方を紹介します。

支柱立ての基本

支柱のサイズ選び

支柱のサイズにはさまざまな規格があります。育てる野菜に合わせて、適切な太さと長さの支柱を選びましょう。

- トマトやキュウリなど背の高い野菜:長さ200〜240cm、太さ20mmの支柱

- ナスやピーマンなど背の低い野菜:長さ120〜150cm、太さ16mmの支柱

支柱は、草丈や重みに耐えられるよう、長さ、太さともに余裕を持たせて選びましょう。

表面に突起がついたイボ竹タイプのものを「イボ支柱」といいます。紐が滑りにくく、茎や支柱同士を固定しやすいので、作業効率が格段にアップします。

地中に深く押し込む

多くの園芸支柱は、片方の先端が尖っていて、もう片方が平らになっています。尖っている方を地面に差し込むことで、少ない力でスムーズに地面に入っていきます。

向きを確認したら、支柱を地面に差し込みます。最低でも30cm、できればそれ以上深く、まっすぐに差し込みましょう。浅いと、強風や野菜の重みであっけなく倒れてしまいます。

硬い地面で大変な場合は、「支柱穴あけ器」を使うと、地面に突き刺して回すだけで簡単に深い穴を開けられます。ハンマーで叩くと支柱が割れてしまうのでしないように。

苗が成長した後から支柱を立てる場合は、根を傷つけないように株元から10cm〜15cmほど離して立てましょう。株の真下に伸びている太い根を避けることで、苗へのダメージを最小限に抑えられます。

補強して風に強い構造にする

1本の支柱だけ(直立型)では、どうしても横からの力に弱くなります。そこで重要なのが「補強」です。

支柱を複数立てた場合は横方向に支柱を渡し、さらに斜めに支柱を追加て補強します。建築でいう「筋交い(すじかい)」と同じ原理で、これだけで強度は劇的に向上します。

連結部分はしっかり固定する

支柱同士が交差する「連結部分」の固定が甘いと、全体がグラグラになり、倒壊の原因になります。紐や専用グッズで、遊びが出ないようにガッチリ固定しましょう。

固定するためのヒモは、麻ひもやビニール紐(PP紐)を利用します。

支柱をヒモで固定するコツは、交差させた支柱の間にヒモを通して2周ほどさせ、ギュッと絞ること。これで締め付けが強固になります。

もっと手軽に固定したい場合は、園芸用「クロスバンド」などの連結アイテムを活用するのもオススメです。

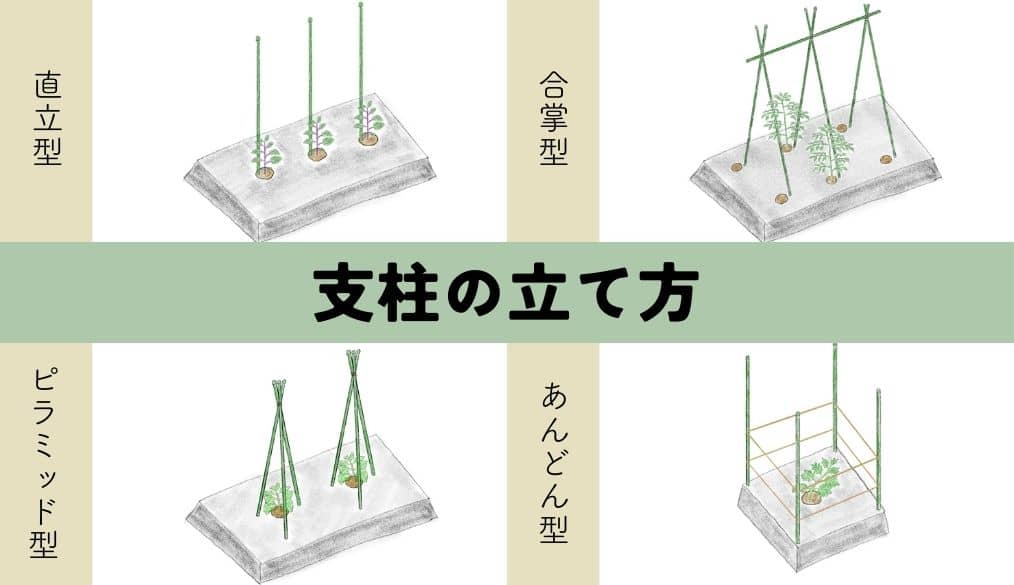

支柱の立て方

支柱の立て方には、育てる野菜や目的に合わせて様々なスタイルがあります。ここでは代表的な立て方を紹介します。

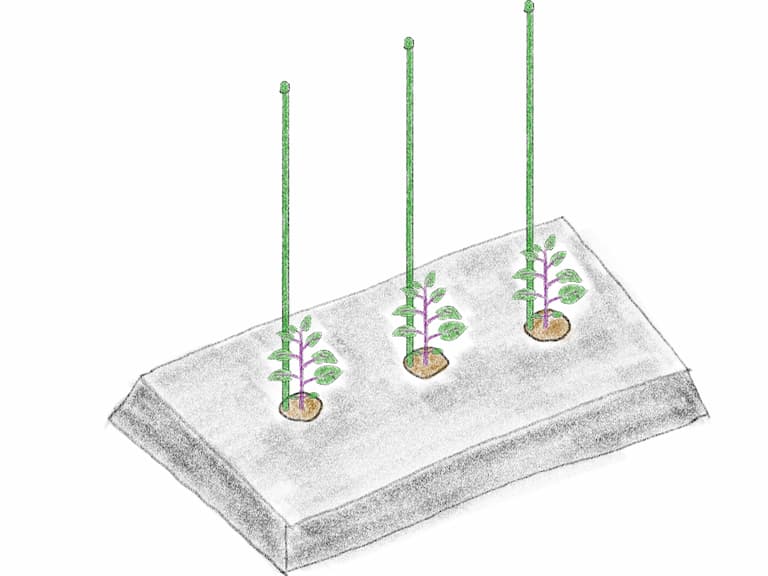

直立型

1株ごとに1本の支柱を立てる、最もシンプルで基本的な方法です。

ピーマンなど比較的コンパクトに育つ野菜に向いていますが、しっかり補強すれば、背が高くなるトマトなどにも応用できます。

複数の株を並べて育てる場合は、横からの力に強くなるよう補強するのが成功のコツです。各支柱の上部に横棒を渡して連結したり、斜めに筋交いを入れたりすると、全体の強度が格段にアップします。

また、この立て方を応用してネットを張ることで、つる性野菜を育てることも可能です。(詳しくは後述の「スクリーン仕立て」で解説します)。

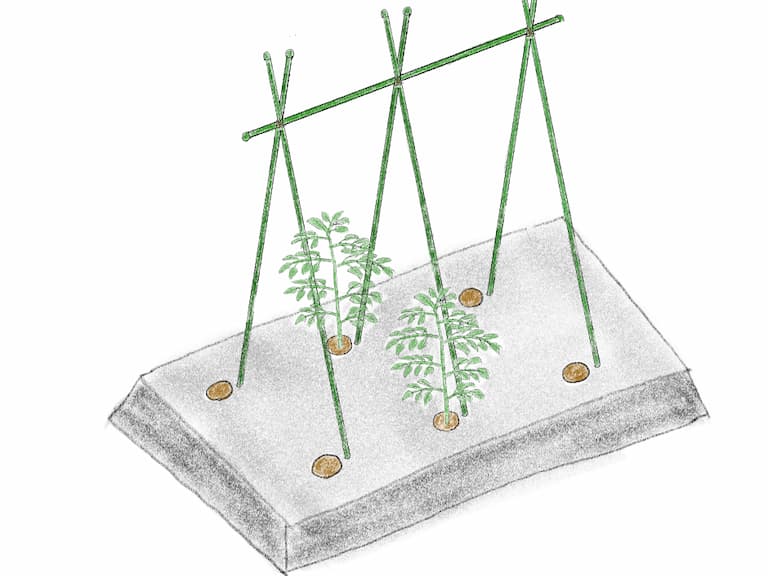

合掌型

支柱を複数本、斜めに交差させて、手のひらを合わせたような「合掌」の形に組む立て方です。

非常に安定感があり風に強いため、2列植えにした複数の株をまとめて育てたい場合に最適です。

草丈が高くなるトマトはもちろん、キュウリやゴーヤといったつる性野菜の栽培にも広く活用できます。特につる性野菜の場合は、つるを絡ませるためにネットを張ることが多く、これは「スクリーン仕立て」という方法になります。

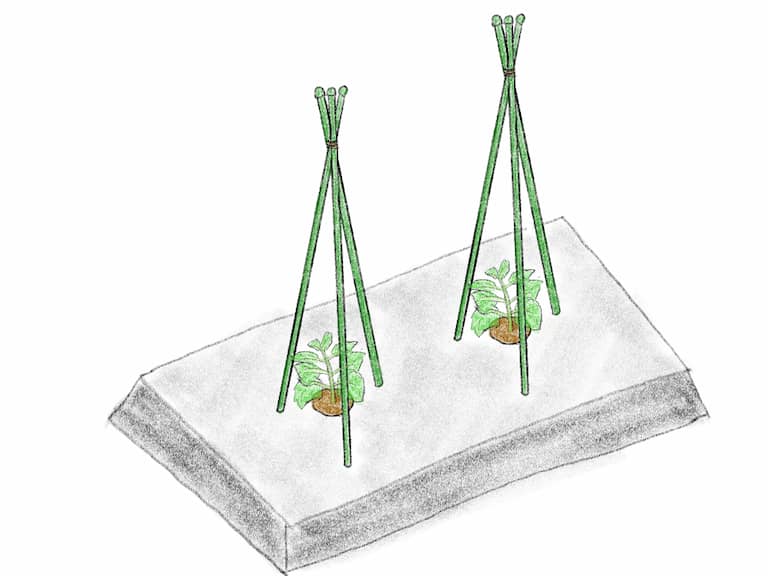

ピラミッド型

3〜4本の支柱を使い、上部を1点で束ねて、正三角形や四角錐(ピラミッド)のような形に組む立て方です。

複数の支柱でしっかりと支えるため安定感があり、省スペースで設置できるのが特徴です。合掌型にするほど株数が多くない場合や、プランターでの栽培にも向いています。

キュウリなどのつる性野菜や、ミニトマトなどをこんもりと茂らせるように育てるのに最適です。

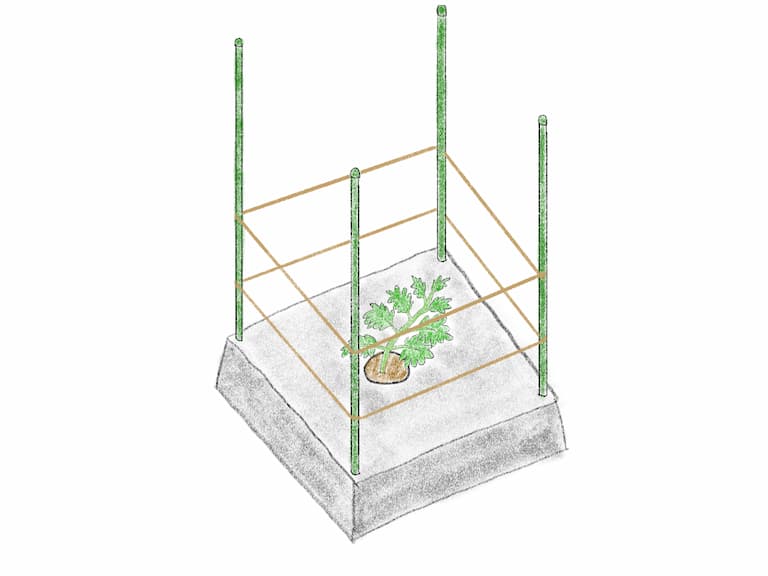

あんどん仕立て

野菜の株を囲むように支柱を立て、成長をサポートする方法です。その使い方は多岐にわたります。

一つは、ミニカボチャや小玉スイカなどの立体栽培。立てた支柱を一周させるように、一定の高さごとにひもを張り、そこにツルを螺旋状に誘引することで、コンパクトに栽培することができます。

また、アスパラガスなどが茂った際に倒れるのを防いだり、植え付け直後の苗をビニール袋で覆って風や寒さから守る「あんどん」として使ったりすることもできます。

スクリーン仕立て

支柱で組んだ枠に園芸用のネットを張り、植物の「つる」を絡ませるための壁(スクリーン)を作る立て方です。一般的には、「直立型」や「合掌型」の支柱に「ネット」を張って作ります。

つるがネットに沿ってバランス良く広がっていくため、葉の一枚一枚に日光が当たりやすくなり、風通しも抜群に良くなるのがメリットです。

園芸ネット・きゅうりネットの張り方

園芸ネット・きゅうりネットの張り方 ただし、ネットを張ると風を面で受けて倒れやすくなるという注意点もあります。そのため、特に直立型で設置する場合は、両端に支柱を追加するなど、通常よりも頑丈に補強するようにしましょう。

アーチ型

アーチ型のU字支柱で高さのあるトンネルを作ると、次のような栽培方法に活用できて便利です。

立体栽培

ネットを張れば、ミニカボチャや小玉スイカといった、つるが伸びる野菜を育てられます。手軽にしっかりとした棚を作るなら、市販のセット品を活用するのがおすすめです。

雨よけ栽培

トンネルの上部だけにビニールを張れば、雨を避けたいトマトなどの栽培に役立ちます。雨が原因となる病気を防ぎ、品質向上に繋がります。

トマトの雨よけハウス(雨除け屋根)で実割れ・疫病を防ぐ

トマトの雨よけハウス(雨除け屋根)で実割れ・疫病を防ぐ