きゅうりやゴーヤなどのつる性野菜には、つるを誘引するためのネットが欠かせません。ネットを上手に張ることで、日当たりや風通しが改善され、病気の予防や収穫量のアップに繋がります。

ここでは、園芸ネット・きゅうりネットの特徴と、それぞれの基本的な張り方を紹介します。

ネットの役割

きゅうりなどの「つる性野菜」を栽培する際にネットを使うのは、次のような役割があるためです。

- つるが伸びるための「足場」になる

きゅうりなどのつる性野菜は、何かに絡みつきながら上へ上へと成長していきます。ネットは、そのための丈夫な「足場」や「はしご」の役割を果たします。 - 日当たりと風通しを良くして病気を防ぐ

ネットを使ってつるを上へ誘引することで、株全体の日当たりと風通しが劇的に改善されます。湿気がこもりにくくなるため、うどんこ病などの病気予防に繋がり、野菜が健康に育ちます。 - 手入れや収穫作業が楽になる

つるが整理されるため、わき芽かきなどの手入れが格段にしやすくなります。実も見つけやすく収穫がスムーズになる上、野菜が地面に付かないのできれいな状態で収穫できます。 - 収穫量と品質がアップする

株が健康に育つことで、結果的に収穫量アップに繋がります。日光が均等に当たるため、形が良く美味しい、高品質な野菜をたくさん収穫できるようになります。

ネットの種類

園芸店やホームセンターに行くと、「園芸ネット」や「きゅうりネット」といった名前のネットが売られています。

| 園芸ネット | きゅうりネット | |

|---|---|---|

| 素材 | 太めの糸で頑丈 | 細めの糸で柔らかい |

| 耐久性 | 高い(繰り返し使える) | 低い(基本的に使い捨て) |

| 価格 | やや高め | 安価 |

| 張りやすさ | 簡単(四隅を引っ張るだけ) | 少しコツがいる(ひもを通す) |

| オススメ | 初心者、プランター栽培 | コストを抑えたい、広い面積 |

手軽さで選ぶなら「園芸ネット」

「園芸ネット」は、太い糸で網目がしっかり作られているのが特徴です。丈夫で数年間は繰り返し使えるものが多く、設置もネットの四隅を支柱に固定するだけなので非常に簡単。

家庭菜園が初めての方や、プランターなどで手軽に始めたい方におすすめです。

コストで選ぶなら「きゅうりネット」

「きゅうりネット」は、細い糸でできており、価格が安いのが最大のメリットです。プロの農家でも広く使われており、広い面積に張りたい場合にコストを抑えられます。

ただし、糸が細く切れやすいので、基本的には使い捨てになります。また、張る際には少しコツが必要です。

ネットのサイズが幅6m〜と家庭菜園には大きすぎますが、余った分は束ねておけば不便はなく、片付け時に巻き付いたツルを外したり、ネットが絡まらないように片付けるのも面倒なので、うちではネット栽培には全てこれを利用しています。

ネットの張り方

ここからは、ネットを張る具体的な手順を解説していきます。

ネット張りは、大きく分けて「①支柱を立てる」「②ネットを張る」の2ステップで進めます。

1. まずは支柱をたてる

まずは、ネットを張るための土台となる支柱を立てます。

ネットをたるませず、強風にも負けないように張るには、この土台となる支柱をいかに頑丈に立てるかが重要になります。

支柱の立て方には、強度を格段にアップさせる「合掌式」など、いくつかポイントがあります。

詳しい手順は下記のページで解説していますので、まずはこちらを参考に、しっかりとした土台を組んでください。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 2. 園芸ネットを張る

初心者の方でも簡単に設置できる「園芸ネット」の張り方を解説します。

このネットは、あらかじめ網目が固定されていて、四隅に目印の色付きひもが付いていることが多いのが特徴です。その目印を利用して、順番に固定していきます。

園芸ネットを袋から出すと、色違いの紐が4本(オレンジ色)あります。これは、四隅に結ぶ取り付け用のロープです。

これを支柱の四隅に結びつけてネットを広げます。

最後に、ネットがたるまないように、上部と横部分をひもなどで数カ所ずつ固定していけば完成です。

2. きゅうりネットを張る

最後に、プロの農家も広く利用している「きゅうりネット」の張り方を解説します。

こちらは少しコツが要りますが、慣れると広い面積でも素早く設置でき、何よりコストを抑えられるのが魅力です。

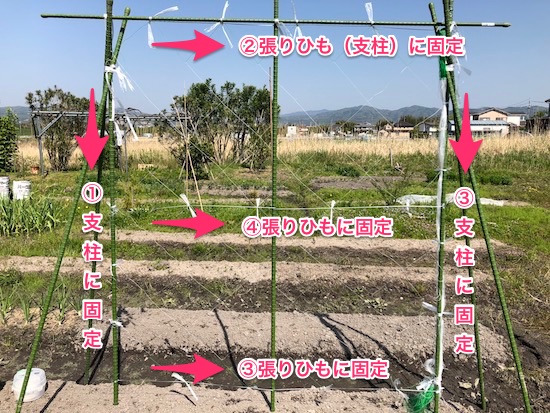

まず、全体像はこんな感じ。ネットの土台となる「張りひも(図の青色)」を横に3本を張り、網目がピンと張るように紐で結んで固定します。

「張りひも」には、強度があり伸びない材質のものを使います。うちでは、「サンライン」という商品を使っていますが、安価で強く使いやすくてオススメです。

きゅうりネットを袋から取り出すと、両端(緑色)がひもで束ねられています。この緑色の部分が、ネットの上下になります。

ここで束ねているものを解くと絡まってしまうので注意。

片側の緑色の輪っかに「張りひも」を通し、カーテンのように支柱上部を横に渡し、張りひもを固定します。

この時点ではネットがたるんで、支柱の高さが足りないように見えますが、網目を広げて張るうちにピンとなります。

同じように、もう片側の緑色の輪っかにも「張りひも」を通して、支柱下部に横に渡します。ここではじめて、ネットを束ねている紐を解いて、ネットを広げていきます。

まずは、片側側面を網目の大きさに合わせて固定し、カーテンのように広げていきます。

その後、↓のように、上から順に広げて固定していき、最後に中央にも「張りひも」を通して固定。

最初から引っ張りすぎたり、途中たるんでいたりすると、キレイな形に仕上がりません。網目の大きさを意識して、端から順に張っていくのがコツです。

ピンと張っていないと、風でゆれて作物が傷んでしまうため、たるみがないように丁寧に張りましょう。

また、余ったネットは、束ねて支柱にくくりつけておけば問題ありません。