家庭菜園の病害虫対策において、農薬は頼りになる存在です。一方で、その効果を最大限に引き出し、安全に利用するためには、正しい知識を持つことが不可欠です。

本記事では、数ある中から適切な農薬を選ぶ方法、散布や保管といった具体的な使い方まで、詳しく解説します。

はじめに

家庭菜園の病害虫対策は、いきなり農薬に頼るのではなく、様々な方法を組み合わせて発生を抑えるのが基本です。

詳しくは「病害虫対策の基本」でも解説していますが、あらゆる手を尽くした上での”最終手段”として頼りになるのが農薬です。

病害虫対策の基本

病害虫対策の基本 「農薬は危険なもの」というイメージから、使うのをためらう方もいるかもしれません。しかし、市販されている農薬は、私たちが使う医薬品と同じように国の厳しい安全基準をクリアしており、ラベルの表示どおりに使えば安全性は確保されています。

特に家庭菜園向けの製品は、あらかじめ安全な濃度に希釈されたスプレータイプや、土に混ぜるだけの粒剤が主流で、利用者がより安全かつ手軽に使えるよう工夫されているのが特長です。

ここでは、そんな農薬を正しく安全に使うためのポイントを解説します。

農薬の種類と選び方

農薬には色々な種類があり、次のように選びます。

病気か害虫か

まず、防除したいものが病気か害虫かで選びます。

- 殺虫剤・・・虫を退治・予防する

- 殺菌剤・・・病気を治療・予防する

- 殺虫殺菌剤・・・虫と病気、両方に一度で対処する

作用性(効き方)

殺虫剤は作用性によって、次のように分かれます。

- 接触剤・・・害虫の体に薬剤を接触させて退治する

- 浸透移行性剤・・・殺虫成分が植物体内に吸収され、植物自体が殺虫効果をあらわす

- 誘引殺虫剤・・・害虫が好む匂いなどで誘い出して退治する

殺菌剤は作用性によって、次のように分かれます。

- 予防薬・・・病気になる前に散布し、病原菌が植物に侵入するのを防ぐ

- 治療薬・・・すでに植物に侵入してしまった病原菌にも効果を発揮。予防効果も。

使い方

散布場所の広さや植物の数によって、次の製品タイプ(剤型)から選びます。

- スプレー剤(希釈済み)・・・薄める必要がなく、手軽にスポット散布できる

- 希釈タイプ(乳剤、水和剤、水溶剤)・・・水で薄めて噴霧器で散布。コスパ重視。

- 粒剤、ペレット剤・・・土に混ぜたり、株元に撒くだけで効果が持続

初心者の方、使う量が少ない方、見つけたらすぐに退治したい方には、すぐに散布できる「スプレー剤」が便利です。

散布面積が広かったり、植物が多い場合は、水で薄めて噴霧器で散布する「希釈タイプ」が適します。少量の薬品で大量の散布液が作れるので経済的です。

成分(化学合成/天然由来)

化学合成農薬

一般的な農薬で、効果が安定しているのが特長です。

定められた用法・用量を守れば、安全に使えるように設計されています。

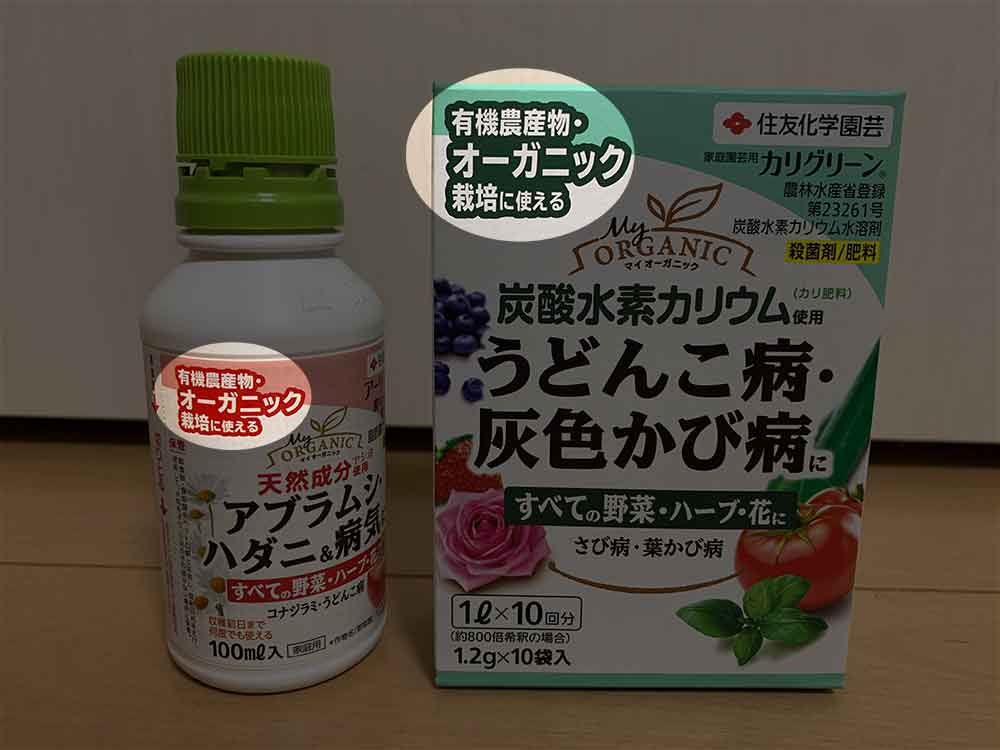

天然由来

食品(食酢、デンプンなど)や天然の鉱物、植物エキスなどを有効成分とし、有機栽培(オーガニック)でも使用が認められている農薬です。

環境への負荷が少なく、収穫直前まで使えるものが多いのがメリットです。効果は化学合成農薬に比べて穏やかな傾向があります。

パッケージに「有機JAS適合資材」やそれに類するマークがついているのが目印です。

対象作物

農薬取締法により、薬品ごとに使用できる作物が決められています。

ラベルの「作物名」に、散布したい植物が記載されていることを確認しましょう。

農薬登録情報は、コチラでも検索することができます。

農薬の使い方

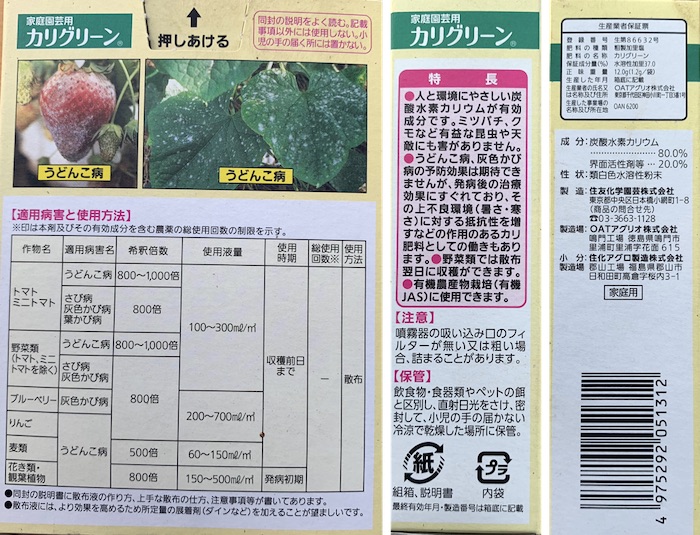

まずはラベルを確認

ラベルには、使用できる植物名、効果のある病害虫名とともに、使用方法(希釈倍数、使用時期、使用回数など)、使用上の注意点が詳細に書かれています。

使用方法を誤ると薬害が出たり効果が得られなかったりするので、安全に使用するために必ずラベルを読んでから使用しましょう。

- 作物名・・・どの植物に使えるか

- 適用病害名・・・どの病気、害虫に効果があるか

- 希釈倍数・・・原液を何倍に薄めて使用するか

- 使用液量・・・散布する量

- 使用時期・・・収穫何日前まで使えるか

- 総使用回数・・・収穫終了まで何回使えるか

- 使用方法・・・薬剤の使い方

また、最終有効年月日を確認して、有効期限内の薬剤を使うようにしましょう。

希釈倍数を守る

水で薄めるタイプの薬剤は、所定濃度より濃いと植物に薬害が出たり、薄いと効果が低下します。(濃い方がよく効く、薄い方が安全などということはありません。)

ラベルに記載された希釈倍数を確認し、水量(実際に散布する量)と必要な薬剤の量を適切な割合で混ぜて散布液を作ります。

| 希釈倍数 | 作りたい薬液の量 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 500ml | 1l | 2l | 5l | 10l | |

| 250倍 | 2.0ml | 4.0ml | 8.0ml | 20.0ml | 40.0ml |

| 500倍 | 1.0ml | 2.0ml | 4.0ml | 10.0ml | 20.0ml |

| 1000倍 | 0.5ml | 1.0ml | 2.0ml | 5.0ml | 10.0ml |

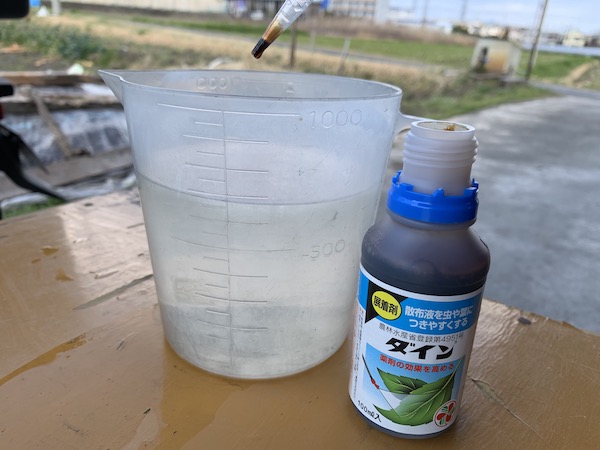

また、薬剤を水で薄めて散布液を作る際には、展着剤を加えることで、防除効果が高まります。

展着剤は、散布液を植物の茎葉、害虫の体に付きやすくし、付着してから広がりやすく落ちにくく、希釈する薬剤の有効成分を水の中で均一にさせる働きがあります。

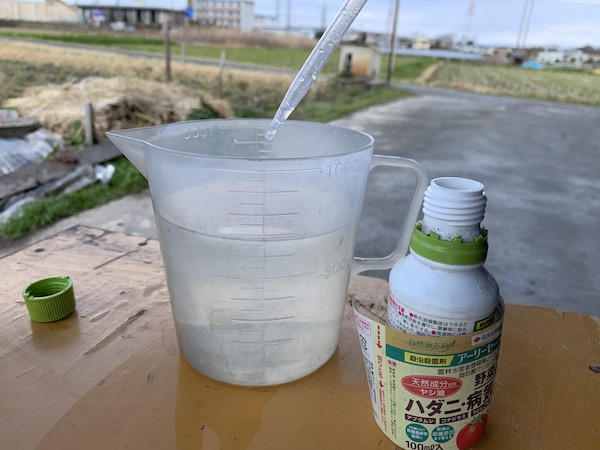

薬剤を薄める手順

まず、所定量の水に所定量の展着剤を加えて、よくかき混ぜます。

計量した薬剤を加えて、よくかき混ぜます。

薬剤の蓋が簡易な計量カップになっていますが、数mlなど少量の軽量には園芸用のピペットが確実で便利です。

噴霧器やスプレー容器に入れて散布します。

家庭菜園や小規模な畑では、軽量で取り扱いやすい蓄圧式の噴霧器が便利です。

家庭菜園におすすめの蓄圧式噴霧器

家庭菜園におすすめの蓄圧式噴霧器 散布する

周辺環境への配慮は大前提として、

農薬を散布する際は、自分自身が農薬を浴びないようにすることが大切です。

そのために、農薬を使う時には肌を露出せず、農業用マスク、メガネ、ゴム手袋、帽子、長袖長ズボンなどを着用します。(スプレー剤など簡易な農薬でも、手袋とマスクは着用した方が安全です。)

散布方法、散布箇所はラベルに従い、葉表だけでなく葉裏や茎も忘れずに散布しましょう。

前進しながら散布すると散布液の霧の中に入っていくことになるため、必ず後退しながら散布しましょう。

日中の高温時に散布すると薬害が出ることがあり、また上昇気流で舞い上がって周囲に飛散しやすいため、薬剤散布は朝夕の涼しい時間帯に散布しましょう。

病気の防除に同じ種類の殺菌剤を使い続けると、薬剤耐性菌が現れて効果が低下する場合があります。

そこで異なる種類の薬剤を用意しておき、散布のたびに薬剤を変える「ローテーション散布」が有効です。

農薬の保存

薬剤の多くは金属を腐食させたり、ゴムパッキンなどを劣化させやすいため、使い終わった噴霧器はすぐに水洗いしておきます。

農薬はしっかり蓋をして、日の当たらない涼しい場所で保管しておけば、1〜2年は十分に効果が持続します。

子供の手の届かない場所で、厳重に保管しましょう。

残った農薬の処理方法

基本的な考え方として、農薬は計画的に購入し、余らせて廃棄することのないよう全て使い切るようにします。

ですが、購入した農薬が使い切れずに残ってしまうこともあります。

家庭菜園などで利用する毒劇物ではない乳剤などを廃棄する場合は、大量でなければ土に穴を掘って、水で薄めた農薬を流し入れて土を埋め戻しておきます。すると農薬の成分は土中で分解されます。

間違えても、池や川、下水などに流してはいけません。

容器は水で洗浄し(洗浄した水も下水に流さず土に埋めます)、各自治体の方法に応じて廃棄します。

しかし、大量の農薬を廃止する場合や、一般的でない劇物扱いの農薬の廃棄は、各自治体に相談して対応しましょう。(うちでも古い農薬が大量で出てきたことがあって、近所のJAに相談したら回収して頂けました。)