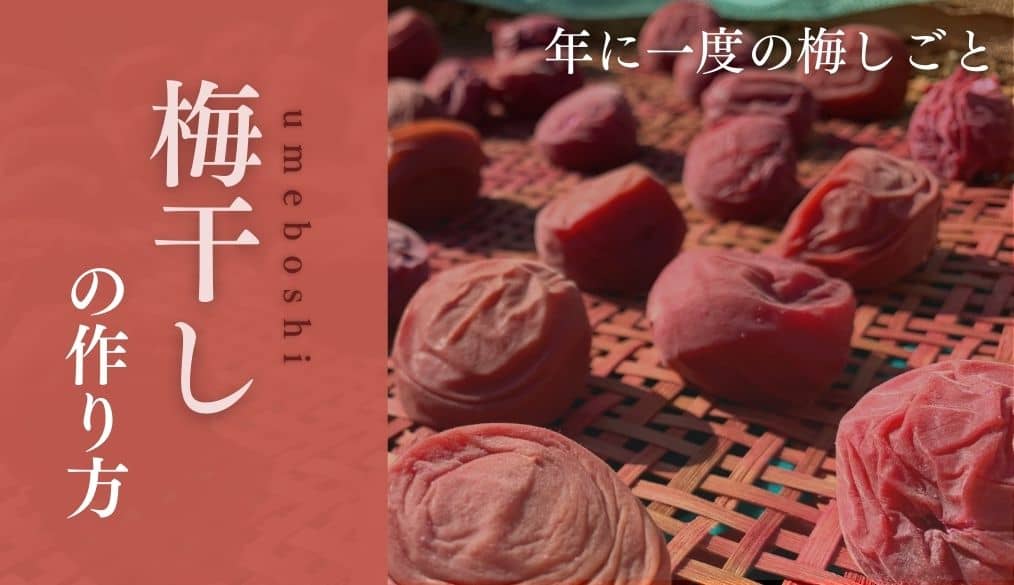

塩漬け、赤じそ漬け、土用干しと、たいへん手間が掛かる梅干し作り。しかし、丹精を込めて作る自家製梅干しは、愛情たっぷりで美味しいもの。

ここでは、梅干し作りに必要な道具・材料と、梅干しの作り方を紹介します。

梅干し作りのスケジュール

梅干し作りは季節の流れに従って進行します。

梅や赤紫蘇の出回る期間は短いので、買い損ねないように注意しましょう。

梅干し作りに必要な材料

梅干し作りに必要な材料と道具は次の通り。

- 完熟梅:2kg

- 粗塩(梅用):360g(梅の重量の18%)

- 赤じそ:正味400g(約4束)(梅の重量の20%)

- 粗塩(しそ用):80g(赤紫蘇の重量の20%)

- 焼酎(ホワイトリカー):適量

完熟梅

梅には「南高」や「白加賀」などさまざまな品種がありますが、梅を選ぶ上で大切なことは、品種よりもその熟し加減です。梅は熟すにつれて果肉が柔らかくなり、酸味が穏やかになって、フルーティーな香りが増していきます。

梅干し用の梅は、完熟したものを選びましょう。見分けるポイントは次のとおり。

- 【色】 青みが抜け、全体が黄色く色づいている。

- 【香り】 あんずのように、甘くフルーティーな香りがする。

- 【硬さ】 指で優しく押した時に、少し弾力を感じるくらいの柔らかさ。

もし手に入れた梅がまだ少し青い場合は、自宅で追熟させましょう。新聞紙を敷いたザルなどに広げ、常温で2〜3日置いておきます。黄色く色づき、甘い香りがしてきたら完熟のサインです。

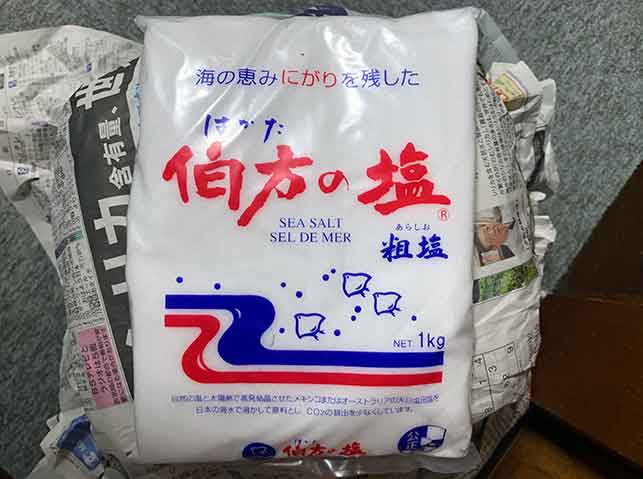

粗塩

塩は、自然塩と呼ばれる「にがり」を含んだ「粗塩」を用意します。

粗塩は粒子が粗くてしっとりしているので梅にからみやすく、早く梅酢が上がってカビが生えにくくなります。また、にがりの成分が梅の強い酸味と結びつき、単にしょっぱいだけではない、角の取れたまろやかでコクのある味わいを生み出します。

にがりを含まないさらさらとした精製塩は、梅干しに限らず、漬物には不向きです。

梅干し作りに定番で使われている粗塩は、「伯方の塩(粗塩)」や「赤穂の天塩」。スーパーなどで手に入りやすく、価格も手頃なので、私も普段はこれを使っています。

材料にこだわりたいなら、「海の精 あらしお」がおすすめです。国産の海水のみを使い、伝統製法で作られた塩で、ミネラルが非常に豊富。梅本来の味を最大限に引き出し、角の取れたまろやかな塩味と深いコクのある、格別な梅干しに仕上がります。

赤じそ

赤じそは「ちりめんじそ」と呼ばれる、葉のちぢれたものを用意します。

紫蘇は栽培も簡単なので、家庭菜園で育ててみるのもオススメです。

シソ(紫蘇)の育て方と栽培のコツ

シソ(紫蘇)の育て方と栽培のコツ また、市販の「もみしそ(もみ紫蘇)」を活用するのもおすすめです。

面倒な塩揉みやアク抜きといった下処理が済んでいるため、袋から出して加えるだけで手軽に使えます。生の赤紫蘇が手に入らない時期や、手間を省きたい時に重宝します。

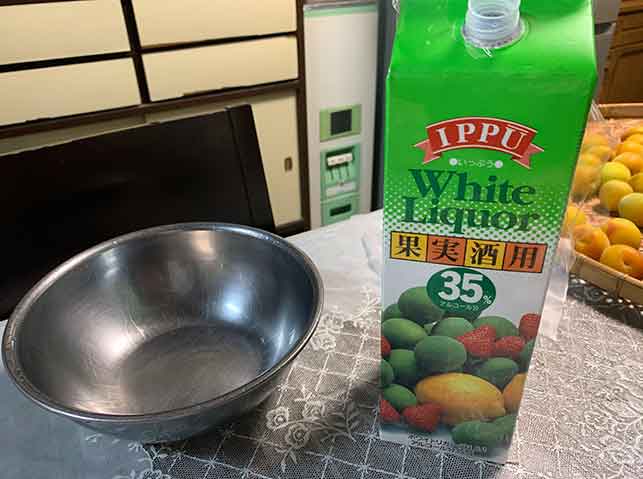

焼酎/ホワイトリカー(消毒用)

漬物容器や梅の実の表面を消毒し、カビの発生を防ぐために使います。

アルコール度数が35度以上のものを選びましょう。「ホワイトリカー(甲類焼酎)」は無味無臭で梅の風味を邪魔しないため、おすすめです。

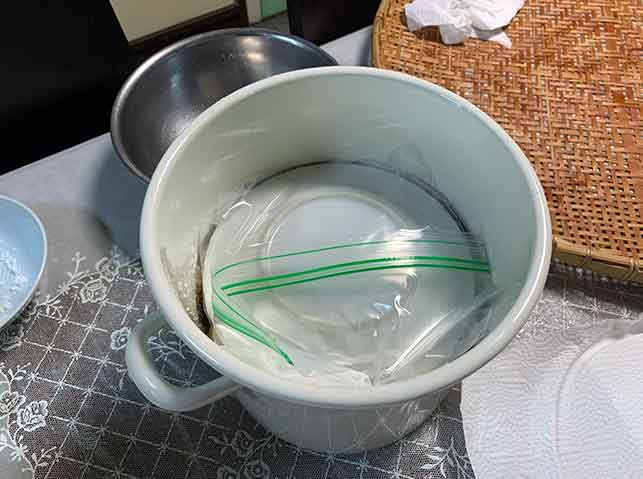

漬けもの容器、中ぶた、おもし

漬けもの容器

梅干しを漬ける容器は、酸と塩分で腐食を起こしにくい、ほうろう容器や漬物用プラスチック容器を用意します。形は広口で、おもしが平均にかかるよう寸胴に近いものを選びましょう。

大きさは、漬ける梅に対して2〜3倍の容量が使いやすいです。梅2kgだと↓くらい。

中ぶた

容器よりもひとまわり小さいものを用意します。

プラスチック製や、おもしの重さに充分耐える平皿などが最適です。

おもし

塩漬けにした梅の上に置いて、梅の水分(梅酢)が早く上がるのを助けるための道具です。

おもしの重さは、漬ける梅の重量と同じ〜2倍が目安です。

容器や道具は消毒する

使用する容器・中ぶた・おもしはきれいに洗ったらよく乾かし、その後「アルコール消毒」を行っておきます。(耐熱のものなら熱湯をかけて消毒でもOK)。

焼酎やホワイトリカーなど、アルコール度数の高いお酒で瓶の内側を拭き上げます。

消毒を怠ると、カビや雑菌が繁殖し、せっかくの梅干しがダメになってしまうこともあります。

「パストリーゼ」など、食品にも使えるスプレータイプのアルコール除菌剤を一つ持っておくと便利です。

ざる

梅干しを土用干し(天日干し)する「ざる」は、竹製のものが最適です。水切れがいい、天日干しで熱くならない、抗菌作用があるなどの特徴があります。

梅を並べたときに密集しすぎないよう、ざるのサイズは大きめで、形は平らなものが適しています。梅2kgで40〜50cmサイズが目安。

梅干しの作り方

梅干し作りは大きく3つの工程に分かれます。

まずは動画で流れを確認。

詳細な手順は次の通り。

1. 塩漬け

梅干し作りの最初の工程は、梅の塩漬け。

ここで必要になる材料・道具は次の通り。

- 梅:2kg

- 塩:360g(梅の重量の18%)

- 焼酎(カップ1/4)

- 漬けもの容器、おもし、中蓋

6月中旬〜下旬に出回る完熟梅を用意します。(梅の選び方)

下ごしらえ

梅をていねいに水洗いして、なり口のホシ(ヘタ)を取り除き、清潔な布巾で水気をていねいに拭きます。

その後、風通しの良い室内でしばらく乾燥させておきます。

水分が残っているとカビが生える原因になるので注意。

塩漬け

梅の重量の18%(梅2kgに対し、塩360g)の「粗塩」を用意し、分量から一掴みして「漬けもの容器」の底に振ります。

容器や道具はあらかじめ消毒しておくこと。

ボウルに梅を入れ、塩を馴染みやくするためと殺菌を兼ねて、焼酎を梅全体にまぶしておきます。

容器の底に梅をひと並べし、少し多めの塩を振ります。その後、梅 → 塩 → 梅…の順番に容器に重ね入れ、塩は上にいくほど多くし、最後は残った塩を全体に振ります。

梅と塩を全部入れたら、中ぶたとおもし(消毒したもの)をのせます。

紙で覆って冷暗所で保存します。(7日以上)

白梅酢が上がったら

1〜2日ほどして、白梅酢(塩が溶けて梅から出た汁)が充分に上がったら、梅が潰れないように、おもしを半分くらいに減らします。

このとき梅が白梅酢から頭を出さないように注意。

再度、紙で覆って冷暗所で保存し、時折カビが発生していないか確認して、赤じそが出回るのを待ちます。

2. 赤じそ漬け

次の工程は、梅の赤じそ漬け。

ここで必要になる材料は次の通り。

- 赤紫蘇:正味400g(約4束)(梅の重量の20%)

- 塩:80g(赤紫蘇の重量の20%)

6月下旬〜7月上旬に出回る「赤じそ」を用意します。

「もみしそ」を使うと、「下ごしらえ」と「アク抜き」の工程を省略できます。

下ごしらえ

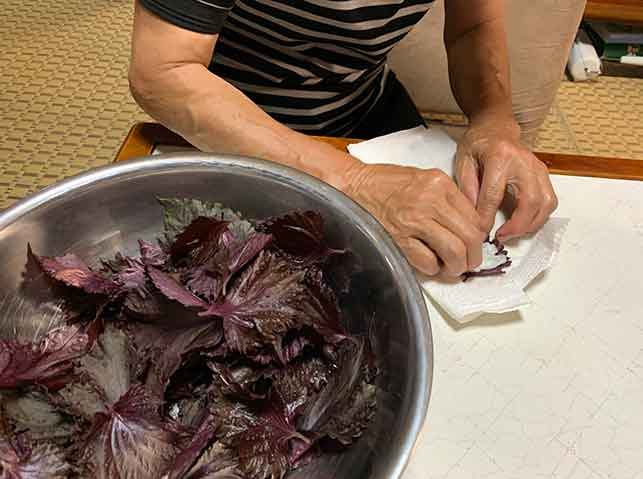

柄を残し、大きくて両面が綺麗な紫紅色の葉だけを1枚ずつ摘みます。

葉を破らないように、やさしく丁寧に水洗いし、泥や汚れを落とします。

清潔な布巾で、水気をていねいに拭きます。水分が残っているとカビが生える原因になるので注意。

その後、風通しの良い室内でしばらく乾燥させておきます。

乾いたところで重さを計り、正味とします。400gでこれくらい。

アク抜き

次に赤じそのアク抜きを行います。

まず、赤じその重量の20%(しそ400gに対し、塩80g)の「粗塩」を用意します。

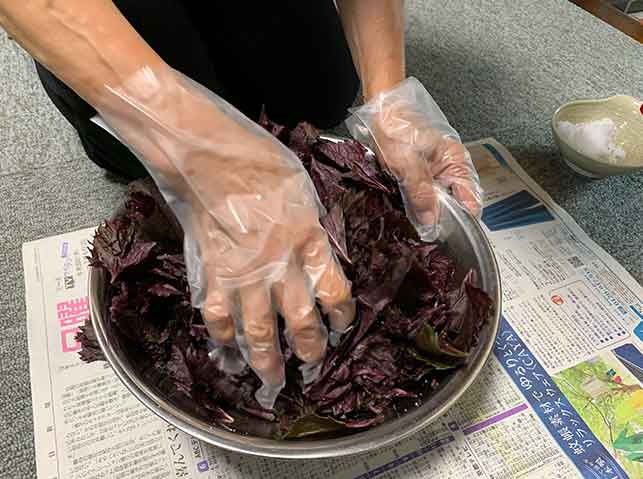

大きめのボウルに赤じそを入れ、塩の半量を振り入れて、なじませながら押すように揉みます。揉んでいくと、かさがぐんと減っていきます。

さらに揉んでいくと、アクの汁(濁った紫色の汁)が出てきます。

ギュッと絞ってアクの汁を捨てます。これで1回目のアク抜き完了。

残りの塩でもう一度アク抜きを行います。

絞った赤紫蘇を破らないように気を付けて軽くほぐし、残りの塩を入れて1回目と同様に押すように揉みます。1回目より綺麗な赤紫色のアクの汁が出るので、再びきつく絞ってアクの汁を捨てます。

これでアク抜き完了。

赤じそ漬け

続いて、塩漬けした梅を赤じそ漬けにします。

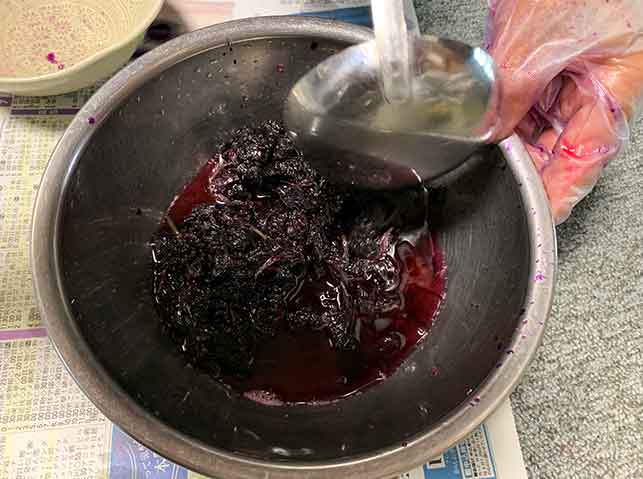

塩漬けにした梅から出た白梅酢を1カップすくい、アク抜きした赤じそに加えます。ほぐすように揉むと赤じそが発色し、白梅酢が鮮紅色に染まります。(赤梅酢といいます)

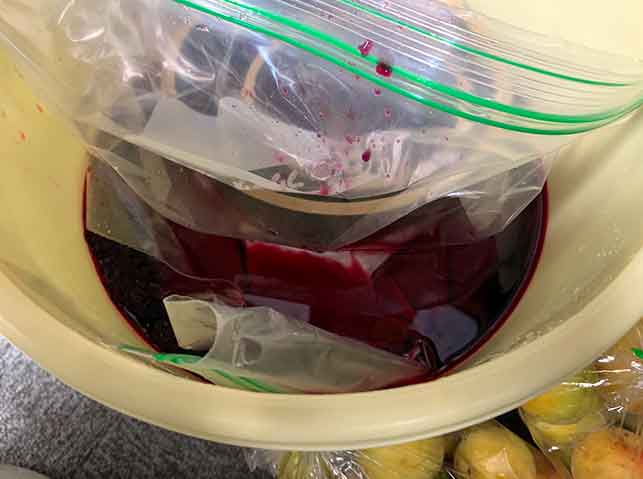

塩漬けした梅の上に、この赤じそを隙間なく並べ、残った汁(赤梅酢)も加えます。

その上に中ぶたを乗せ、軽めのおもしをのせます。このとき、汁が中蓋より2cm以上 上がっている状態にすること。

再度、紙ぶたで覆って冷暗所で保存します。(2週間以上)

時折カビが発生していないか確認し、梅雨があけるのを待ちます。

3. 土用干し

梅雨が明け、土用(7月20日頃)に入ったら、いよいよ土用干しをします。

太陽の日差しと夜露を交互に当てることで、日毎に色づき、皮や果肉が柔らかくなっていきます。基本は三日三晩。晴天が続く日を見極めて天日干しにします。

1日目

赤じそを絞って取り出します。

梅を一つ一つ「ざる」に並べて天日干し。このとき、赤梅酢も容器ごと日光にあてると殺菌を兼ね、色がさらに濃くなります。

日中、一度 梅を裏返し、日光が平均にあたるようにします。

1日目は、夕方に梅を容器に戻して取り込みます。(赤梅酢に再び漬ける)

2日目からは昼夜干し続け、夜霧に当てます。

2日目・3日目

再び梅を干します。

夕方以降もこのまま干しておき、3日目も終日干し続けます。

4日目の朝になれば完成。

出来上がった梅干しは、瓶やかめに移して保存します。

すぐ食べることができますが、出来立ては酸っぱいです。半年以上おくと味が馴染んで、ぐんと美味しくなります。

赤じそでゆかり作り

土用干しで取り出した赤じそは、乾燥させて「ゆかり」を作ることができます。

天日干し

絞った赤じそを軽くほぐし、ざるなどに入れて天日干しします。(夕方には取り入れます。)

2日ほど干すとカラカラに乾燥します。

細かく砕く

乾燥した赤じそをフードプロセッサーで細かく砕きます。(または、すり鉢ですり潰します。)

好みの粗さに砕いたら、ゆかり(紫蘇ふりかけ)の完成です。

簡単にできて、ふりかけに、パスタにといろいろ使えるので、梅干し作りの際にはお試しあれ。